Estrellas y Borrascas

Portada

70 aniversario de los excepcionales récords de frío de febrero de 1956

En 2026 se conmemora el 70 aniversario de las excepcionales olas de frío de febrero de 1956, el mes más frío del siglo XX en España y buena parte de Europa. Aquel mes se produjeron tres intensas invasiones de aire polar que dejaron los récords de frío en numerosos observatorios en la red oficial de Aemet. En la estación de montaña de Estany Gento (Lleida), a unos 2.200 metros de altitud, se alcanzaron los -32 ºC, récord de frío absoluto, y numerosas capitales, como Valencia y Castellón (-7,2 ºC y -7,3 ºC, respectivamente), registraron los valores más bajos del siglo XX y lo que llevamos del XXI. En la España mediterránea los daños en el campo fueron catastróficos a causa de las heladas negras, que se repitieron numerosos días con una extraordinaria persistencia de temperaturas bajo cero. Se trató de un episodio excepcional caracterizado por tres advecciones de aire polar, la primera los días 2 y 3, la segunda el 11 y la tercera a fin de mes, de manera que todo febrero en su conjunto fue muy frío de principio a fin. Puedes leer este artículo sobre el impacto en la España mediterránea y este análisis general sobre excepcional febrero de 1956.

IMAGEN: Boletín del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), antecesor de Aemet en aquella época, con las excepcionales temperaturas registradas el 11 de febrero de 1956.

Salvemos las noches estrelladas

Credit: C. Mayhew & R. Simmon (NASA/GSFC), NOAA/ NGDC, DMSP Digital Archive

A mediados del siglo XX aún era posible ver la Vía Láctea desde el interior de muchas ciudades, pero actualmente sólo puede observarse ese espectáculo en plena naturaleza. En 1986 la contaminación lumínica también impidió ver el legendario cometa Halley a millones de personas y hoy, en pleno siglo XXI, la realidad es que el cielo nocturno se halla en trance de desaparecer en una gran parte del planeta. Hace cuatro siglos que Galileo hizo los primeros estudios telescópicos, pero él apenas podría realizar sus observaciones bajo el cielo actual, porque se lo impediría una infinidad de luces parásitas. Las noches estrelladas, el firmamento nocturno, la grandiosidad de la bóveda celeste… todo ello supone uno de los más grandes patrimonios de la naturaleza que tenemos, y su pérdida sería uno de los mayores contrasentidos para nuestra civilización, porque el ser humano y el resto de los seres vivos estamos todos hechos de fragmentos de estrellas. Es necesario detener el avance de la contaminación lumínica en todo el mundo, pero en el caso de España estamos ante el paradigma de uno de los países con el mejor cielo nocturno de Europa y en el que, lamentablemente, más han aumentado los focos de polución debido a la ausencia de una ley de protección estatal y de medidas que regulen el alumbrado de manera correcta. Pero no te engañes: no es sólo un problema para los astrónomos, porque el exceso de luces en ciudades y pueblos no sólo nos roba las estrellas, sino que, además, supone un gasto económico inútil para todos los ciudadanos. No se trata de quedarnos a oscuras, sino de usar el alumbrado correcto, que ilumine hacia abajo y permita, al mismo tiempo, conservar el patrimonio natural de las noches estrelladas y reducir el sobrecoste de la factura de luz que supone el derroche de tanta farola sin control.

Cielo y Tierra

Nueva edición de "El General Invierno y la Batalla de Teruel", de Vicente Aupí

Editorial Dobleuve acaba de publicar la segunda edición de El General Invierno y la Batalla de Teruel, de Vicente Aupí, primer libro sobre el impacto de los grandes temporales de frío y nieve en este decisivo episodio de la Guerra Civil Española, en el que más de 15.000 combatientes sufrieron congelaciones. El lector encontrará aquí el paralelismo entre los hechos históricos de la guerra y los fenómenos atmosféricos, que tuvieron un papel determinante en el desarrollo y desenlace de la batalla. Asimismo, los estudios de campo realizados por el autor para esta obra aportan luz sobre algunas de las causas de la gran incidencia de las congelaciones merced a procesos como el de la inversión térmica en condiciones meteorológicas excepcionales. La obra incluye una notable colección fotográfica, en la que destaca la de los archivos de la Brigada Lincoln en la Universidad de Nueva York, donde fue presentada la primera edición de esta obra de Vicente Aupí en 2016. Esas extraordinarias imágenes constituyen uno de los grandes tesoros documentales sobre las Brigadas Internacionales, que llamaron a Teruel “el Polo Norte”, por la magnitud de los fríos que padecieron. A su vez, Herbert Lionel Matthews, corresponsal de The New York Times en la Guerra Civil Española, escribió que nada le impresionó tanto como el mal tiempo en el que se libró la batalla. Este libro es el primer título de la gran trilogía de Vicente Aupí sobre la Guerra Civil. En el segundo,Crónicas de fuego y nieve, se aborda el extraordinario papel de los corresponsales de prensa internacionales, y en el tercero,El Caudillo y las uvas de la derrota, se amplía el análisis del paralelismo entre la situación meteorológica del invierno 1937-38 y el desenlace de algunos de los grandes sucesos de la Batalla de Teruel, con revelaciones inéditas sobre el gran error militar del mando sublevado (seguramente el más importante de toda la guerra) que llevó a la caída franquista ante los republicanos la primera semana de 1938.

© Vicente Aupí

Portada de la nueva edición del libro de Vicente Aupí.

El Observatorio

El Observatorio de Torremocha del Jiloca (Teruel) fue creado por Vicente Aupí en 1985. Se encuentra en esta pequeña población del valle del Jiloca, a 994 metros de altitud, al pie de la Sierra Palomera, en una zona privilegiada para la observación astronómica del cielo y de gran interés desde el punto de vista climatológico, ya que se halla enclavada en el triángulo Geográfico Teruel-Molina de Aragón-Calamocha, considerado como uno de los principales polos del frío de la Península Ibérica.

La serie climatológica del observatorio tiene ya datos de 34 años de observaciones termométricas y pluviométricas. A su vez, las actividades astronómicas se han orientado fundamentalmente a la astrofotografía, la divulgación científica y la observación de acontecimientos celestes como los eclipses solares y lunares y la aparición de destacados cometas, entre ellos el histórico del Halley en 1986.

Datos climatológicos del observatorio

Si lo deseas puedes acceder aquí a los datos climatológicos de temperatura y precipitación de la estación meteorológica del Observatorio de Torremocha del Jiloca en este enlace

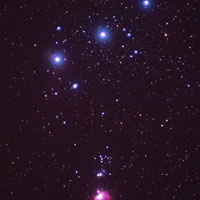

Astrofotografía

-

Cinturón y Nebulosa de Orion

-

Cometa Hale-Bopp con la Galaxia de Andromeda y el Doble Cúmulo

-

Deneb y la Nebulosa Norteamérica

-

El firmamento estival

-

Luna llena

"Aun a pesar de tener relojes rotos en los baúles, en las Nubes de Magallanes se guardan los más absolutos y recónditos momentos"

Carmen Cortelles

Estrellas y borrascas

Todos los derechos reservados.

© Vicente Aupí. Salvo indicación en contra todos los textos y las fotografías son del autor. Su uso o reproducción sólo se permite mediante la correspondiente autorización previa.

CONTACTO | ENLACES